読み聞かせボランティアの皆さんは、1年生の教室で読み聞かせをしてくださいました。

点々(〃)兄弟が登場して言葉遊びを楽しむ、おひなさまを森に探しに行く、猫がぐうたらするなどの話でした。

その後、いつものようにシェアをされていました。

子どもたちは、動物の登場する絵本は大好きなこと、「今は100円では何も買えない」などとつぶやいていていたとをお聞きしました。子どもたちのつぶやきを拾いながら読み進めていただきました。

寒い中、読み聞かせをしていただき、ありがとうございました。

2月19日(木)の昼休みのふれあいタイムは、4年生の番でした。ウサギさんたちは、おとなしくベンチの下でじっとしていました。優しくなでると、うれしそうにしていました。

天気もよくて、たくさんの子どもたちが運動場で遊んでいました。今日もなわとびのジャンプ台は、大人気でした。

5校時、各学級が双葉小学校と雄郡小学校の6年生とオンラインでつながって話し合いました。

今、中学校入学に向けて思うこと、卒業プロジェクトで活動していることなど、伝え合いを楽しみました。

新しい教科の学習が不安、部活動が楽しみ、卒プロでこんなことしています、などなどカメラの前で互いに話すたびに、「ほう」「あるある」などと共感して拍手をしていました。

あるたちばなっ子は、「3回目になるので、見たことがあると思った」と言っていました。

雄新中学校で一緒の学級になる人もいることでしょう。卒業に向けて、自信を持って活動していきましょう。

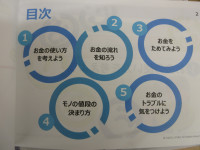

2月19日(木)、銀行の方に来ていただいて、5年生は「おこづかいから学ぶお金の話」を聞きました。学級ごとにお話をしていただいたので、子どもたちはより身近なものとして考えることができました。将来、お金のトラブルに巻き込まれないような力を身に付けてほしいと思います。

来週行われるなわとび大会に向けて、2年生は体育館でリハーサル大会を行いました。本番と同じ種目を同じ順番で跳んでいきました。みんなパーフェクト賞を目指して、頑張ってます!

2月18日(水)の放課後、「たちばな教育問題等懇談会」を開催しました。この会は、地域・子ども会等保護者・学校の代表者が一堂に会し、子どもたちが健やかに過ごせるように、課題等を出し合ってできることを話し合う会です。前向きな意見をたくさんいただきました。ありがとうございました。

2月17日(火)、3年生のなわとび大会がありました。これまでで一番よい記録がでるように、みんな一生懸命頑張っていました。

2年生の算数は、「はこの形」の学習が始まりました。まずは箱のすべての面を紙に写し取り、切って面に貼りました。作業をしながら、面は長方形か正方形になっていること、面は全部で6個あることを確認しました。

2月17日(火)の昼休みは、3年生がウサギと触れ合いました。ウサギの毛はふわふわしていて、とっても気持ちいいです。昼休みには、たくさんの子どもたちが運動場で遊んでいます。ジャンプ台は、今日も大活躍していました。

5年生は算数の時間、立体の学習のまとめとして、方眼紙を使って角柱を作っていました。展開図を書き、はさみで切り分けて組み立てていきます。さすが5年生、直方体や立方体だけでなく、三角柱や六角柱も作っていました。

2年生が図工の時間、6年生へのプレゼントを作っていました。お世話になった6年生が、笑顔で喜んでくれるものを作ろうと、心を込めて作っています。さてさて何ができるか、お楽しみに!

Ⅱ期改修工事で図工室が使えなくなったため、3年生は移動した教室で図工の授業をしていました。のこぎりで木を切るのですが、大分慣れてきました。みんな黙々を木を切り、ボンドで貼り付けていました。どんな作品に仕上がるか、楽しみです。

今日2月16日(月)から、6年生は新しい教室で過ごしています。さっそく、卒業プロジェクトについて話し合っていました。思い出作りや感謝の気持ちを伝えることなど、これから自分たちで準備を進めていきます。

2月16日(月)の朝の時間、読み聞かせボランティアの皆さんは、5年生の教室に来てくださいました。5年生は、朝日が差し込む新しい教室で、1ページごとに展開していく物語を静かに聞いていました。今朝も、読み聞かせをしていただき、ありがとうございました。